去る8月31日大阪成蹊大学にて、『ビデオゲームの美学』書評会運営委員会主催、大阪成蹊大学芸術学部共催、弊誌フィルカル後援のワークショップ「ビデオゲームの世界はどのように作られているのか?――松永伸司『ビデオゲームの美学』をヒントに」が開催されました。参加してくださった皆様、ありがとうございました。この記事では、当日の会場の様子をお伝えしていきたいと思います。

最初に企画・運営の大阪成蹊大学の加藤隆文さんから、ワークショップの趣旨が説明されました(もうひとり企画・運営を担当されていた西條玲奈さんが体調不良のため残念ながら当日は参加できないこともあわせて告知されました)。このワークショップが企画に至った直接のきっかけは、昨年刊行された松永伸司氏の著作、『ビデオゲームの美学』です。この著作は、ビデオゲームの美学をテーマとした我が国初の本格的な研究書としてかなりの注目を集めました。そして刊行直後にフィルカル4-1号に三木那由他氏による重厚な書評論文「ビデオゲームの統語論と意味論に向けて」が掲載されました。三木さんの論文は、読んだ人の誰もが松永さんご自身の応答やおふたりの直接的な議論の応酬を聞きたいと思わせるような、大変鋭く、魅力的なアイデアに富んだものでした。こうした読者の声無き声に応えてくださったのが、このワークショップです。一方、松永さんの議論はビデオゲームの美学的分析について三木さんのとりあげた論点だけでなく、ビデオゲームを美学的に論じるための枠組みをまるごと与える意欲的な試みです。そこでポピュラー文化研究の視座からゲームプレイ鑑賞についての研究にも取り組んでいる新進気鋭の分析美学研究者、難波優輝さんに三人目の登壇者として発表してもらい、三木さんと難波さんの発表に対して松永さんより、自著で構築した理論的枠組み基づいて論評をお願いすることにしました。

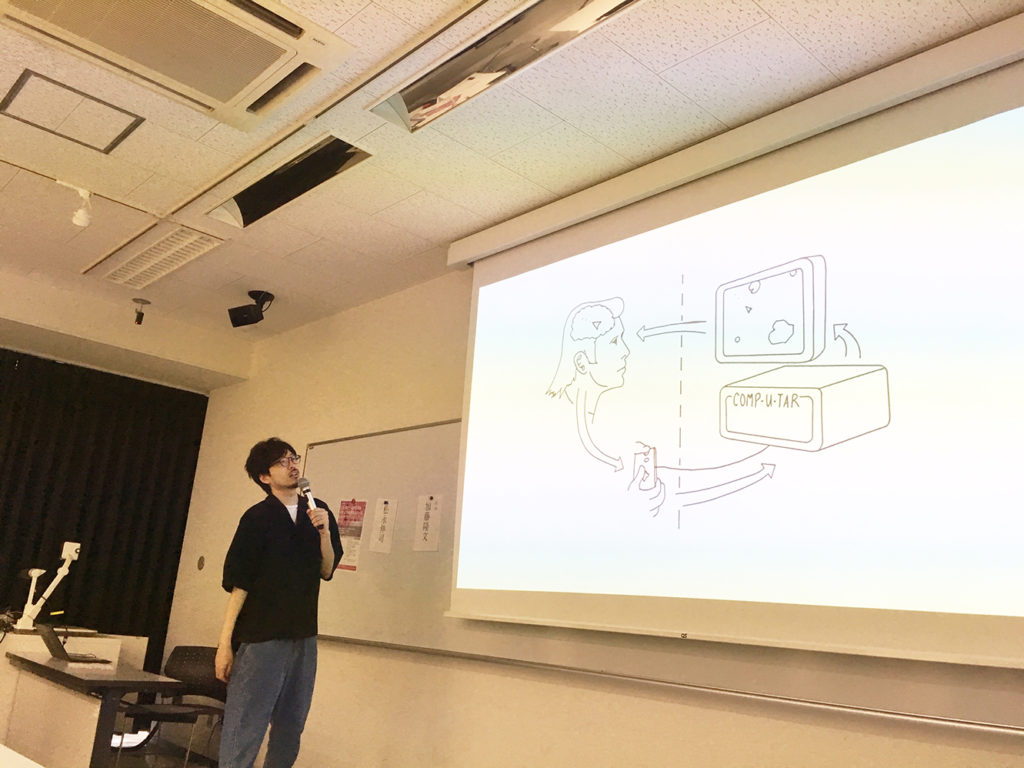

会場の様子 まず松永さんご自身から、『ビデオゲームの美学』(以下『ビデ美』と略します)の内容のうち特にこのワークショップにかかわってくる部分について概要の解説がありました。最初に『スペースウォー!』、『スペースインベーダー』、Nintendo Switchのゲームなど具体的なビデオゲーム作品を過去から現在までざっと画像で並べ、ビデオゲームにはすべて「画面がある」と指摘します。もちろんコンピューターも必要ですが、コンピューターがそもそも画面を通じてやりとりするものです。『ビデ美』はビデオゲームの構成要素のなかでとくにこの画面に注目した分析になっています。その議論の中で一番のポイントと松永さん自身が考えているのは、ビデオゲームの画面は、フィクションとゲームメカニクスという二つの異なるものを意味している、という主張です。

松永氏による解説 フィクションとはプレイヤーが想像する架空のキャラクター、場所、物語であり、現実には存在しないものですが、ゲームメカニクスはプレイヤーがゲームにおいて実際にする行為を可能にするシステムの全体であり、現実のうちに存在するものです。『スーパーマリオブラザーズ』を例にとると、フィクションとは、クッパにさらわれたピーチ姫をマリオが助けに行く、ルイージはマリオの弟である、といったことで、ゲームメカニクスとは、プレイヤーはマリオやルイージを操作する、踏みつぶせる敵と踏みつぶせない敵がいる、残機は3である、といったことにあたります。多くのビデオゲームはこの二つの側面の両方をもっています(『テトリス』のような、フィクションをほぼもたないものもあります)。

この区別自体はイェスパー・ユールの『ハーフリアル』での議論をもとにしていますが、ユールがフィクションとゲームメカニクスの二項関係でビデオゲームを分析するのに対し、『ビデ美』はフィクションとゲームメカニクスに加えて、両者を同時にあらわすものとしての画面を中心に据えた三項関係で分析する、そこに一番のオリジナリティがあると松永さんは考えています。ひとつの画面がふたつの異なる種類のものを表しているということについて、『スーパーマリオブラザーズ』を例にまたみてみましょう。たとえば雲や草は、フィクションとしてはそこに雲や草があることを表しているわけですが、ゲームメカニクスとしては何も表していません。それによってプレイが影響を受ける(たとえば登れるとか、そこから先に進めないとか)ことはないですし、雲や草が別のものであっても構わないわけです。それに対して画面上のマリオやきのこは、マリオやきのこという対象をフィクションとして表しつつ、プレイヤーの操作する対象や、手に入れることでパワーアップすることができるものというゲームメカニクス上の機能も表しています。逆に画面上部に表示されている残り時間やスコアの数字はゲームメカニクスを表していますが、フィクションを表していないわけです。そしてこの本では、画面上の記号を扱う理論を統語論、画面上の記号とそれによって意味されているフィクション、ゲームメカニクスのあいだの関係を扱う理論を意味論、と呼んでいます。

二項関係ではなく三項関係で捉えることで初めてこうした分析が可能になるわけですが、ほかにもより具体的に、フィクションとゲームメカニクスのあいだのずれ、たとえば壁がないのに進めない、扉があるのに開けられない、といった「ゲームあるある」を分析することも可能になります。こういった現象は、ひとつのものが二つの異なるものを意味しているからこそ起きるわけです。では、このようなズレを分析できると結局のところなにが嬉しいのか。たとえば、フィクションとゲームメカニクスを一致させればさせるだけゲームとして高く評価される、というひとつの判断基準を提供できます。あるいは逆に、わざとこの二つにズレを設けるという制作者の意図を適切に評価することができます。ここで松永さんが例に挙げたのは、『McPixel』という、フィクションからルールを推測できるように見せかけて実はまったくできないゲームでした。『McPixel』では、フィクションとゲームメカニクスにズレがある(例えば、入れ歯をあるキャラクターの足に挟むことによって爆弾が爆発しないという、フィクションとしてはナンセンスに思えるルールがある)おかげで、ユーモアや既存のゲームに対する皮肉になっています。意図的なズレに注目することで、そういった評価が可能になるわけです。

続いて三木さんの発表です。統語論と意味論という言葉遣いからもわかるように、ビデ美の基本的な着想はビデオゲームを言語と類比的に分析する点にある、と三木さんは考えます。そこでこの類比をより具体的に展開するために、どのような方法があるか、あるいはどのような点を修正するべきか、言語哲学者として考えを述べるのが基本的なスタンスです、と最初に説明されました。

三木氏による発表 まず、一般的に言語学で統語論、意味論がどのような意味で言われているのかの説明です。統語論とは、記号どうしがどうつながるかについての理論です。たとえば、「が犬歩く」は文ではないが、「犬が歩く」は文です。この違いをどのように特徴づけられるか、といった問題を扱うのが統語論になります。これに対して、意味論は、「犬が歩く」という文が、犬が歩くという事態を意味している、ということを分析する理論です。こうした大枠のもとでビデ美の提唱する統語論と意味論をより具体的に展開していこうとしたときに、まず埋められるべきパーツとして次の二点があげられる、と三木さんは指摘されます。ひとつは、ビデ美の統語論はたしかに画面上の記号を分析するものではあるが、記号どうしの関係についての分析がない。たとえばマリオと土管という二つの記号については論じられるものの、土管にマリオが乗っているという複合的な記号についての分析ができないのではないか。実際、ビデ美における分析は原始的な記号よりも複合的な記号の実例を扱っているものが多いように思われます。

ふたつめは、ひとつの画面、ひとつの統語論に対してふたつの意味論(フィクションとゲームメカニクス)という非常に興味深い独特な議論になっているものの、ふたつの意味論どうしの関係が不明確である、というものです。たとえば『ドラゴンクエスト』の画面では、勇者の目の前に町があるというフィクション的内容から、そこへ移動すればマップが切り替わる、というゲームメカニクス的な内容が自然と推論されます(確かにこのような推論はゲームそのものを成立させる重要な要素だと言えます)。ですが、こうしたフィクションとゲームメカニクスのあいだのインタラクションを、松永さんのひとつの統語論に二つの意味論という構図では十分に分析できないのではないでしょうか。

たとえば松永さん自身のあげている『グランド・セフト・オートⅣ』の例を見てみましょう。画面上で、プレイヤーの操作する「主人公」ニコが車に駆け寄っていってドアを開け、この車を強奪します。このときフィクション的内容としてみると、この記号はニコが腕を伸ばし、ドアを開け、中に入るといったより細かい記号に分節化できます。細かく分節化できるというのは、それぞれの分節化された記号が、ニコが腕を伸ばし、ドアを開け、中に入る、といった三つのフィクション上の内容を表しているということです。しかしゲームメカニクスとしては、アイテム車の強奪、というひとつの内容を表しているにすぎません。この内容を表す記号はニコが腕を伸ばし、ドアを開け、中に入る、というひとつの全体なのです。

これは例えば、言語に置き換えてみると次のような例と同じだと三木さんは言います。いま、「今日は晴れているね」という文で今晩会いたいという内容を伝える暗号的な取り決めをしたとしましょう。このとき「今日は晴れているね」と発話することで、二つの意味を表していることになります。ひとつはもちろん今晩会いたいということであり、もう一つは、今日は晴れているということです。そして前者としてみた場合、この文は全体でひとつの記号でしかありませんが、後者としてみた場合、複数のより小さな記号に分けることができます。ですがこのとき、後者から前者を推論することはできないでしょう。むしろできないからこそ暗号として機能するわけです。このことが示唆しているのは、松永さんの念頭に置いているようなかたちでのひとつの統語論にふたつの意味論という構図では、ふたつの意味のあいだのインタラクションを説明できないのではないか、ということです。

松永さんの着想をいかしつつ以上の二点を補うための、三木さんの提案は次のようなものです。まず統語論に関しては、言語の統語論が文とそうでないものを区別する構造を確定するように、ゲームの統語論はそのゲームの認可画面と不認可画面(バグなど、そのゲームの画面とは認められないもの)を区別し、認可画面にのみ共通する構造を特定する理論と特徴づけたらどうか。これは原始的な記号から構成されうる複合的な記号を特定することでもあります。

もうひとつは、フィクションからゲームメカニクスへの推論関係を、因果的な観点から特徴づけるというものです。推論と因果性のあいだには一般的に結びつきがあります。たとえば煙がたっているのを見て、そのしたに火があることを推論できます。これは火のあることが、煙が立っていることの原因であるから成立する推論です。ただ、フィクション的内容はゲームメカニクスによって引き起こされているわけではありません。両者は同じゲーム制作者という共通の原因をもつ、ふたつの異なる結果です。ですがこのような共通原因をもつ結果のあいだにも、因果関係を根拠とした推論が成り立ちます。たとえば子供のころの三木さんの食事の内容から、三木さんの弟の同時期の食事の内容(三木さんとおそらく同じである)が推測できます。これは、どちらの食事も同じ人、例えば三木さんのお母様が作っているから可能な推測です。ゲーム画面も、階段であるというフィクション的内容から、同じゲーム制作者が、プレイヤーがわかりやすくプレイできるよう作っているのだからという理由で、マップの移動がそこで生じるというゲームメカニクス的内容を推測しているのだと三木さんは考えます。これを準因果的情報関係と呼びます。最後にこうした準因果的情報関係は、ゲームメカニクスやフィクションを直接画面の意味論とせず、別立てで意味論をつくったうえで、ゲームメカニクスを製作者によって画面に結び付けられた因果項、フィクションを意味論ではなく意味論の使用と捉えたほうが(たとえば言語でも「今日は雨が降っている」の文脈抜きの意味自体としては、現実のことを述べているのかフィクションの内容を述べているのかわかりません)、うまく全体的な説明をすることができるのではないかという示唆をしたところで、三木さんの発表が終わりました。

続いて難波優輝さんです。難波さんがとりあげるのはゲームプレイ鑑賞です。これまでゲームプレイ鑑賞が哲学的に研究されることはほとんどなかったのですが、難波さんによればゲームプレイ鑑賞は非常に興味深い概念です。まずゲームプレイ鑑賞は、いままで存在しなかった独特の形式をもったひとつの文化を形成しています。また、ゲームプレイ鑑賞について哲学的に考えることは、どこからどこまでがひとつのゲームなのかを考えることにもなります。たとえば、ベートーベンの第九とはなにかを考えたとき、第九の楽譜だけでなく演奏も含まれると考えることも可能に思えます。たとえば第九をアーカイブに収納するとき、有名な演奏の録音なども一緒に収納するということも十分ありうるからです。同じように考えれば、ゲームのアーカイブにはゲームプレイも含まれるべきであり、ゲーム作品はそのゲームのプレイまで含んだものなのだということになるのではないでしょうか。プレイまで含めて作品鑑賞である、というわけです。あるいは、ゲームプレイ鑑賞という概念は、鑑賞に向いた作品とそうでない作品という区別を作りだすことで、ゲーム制作に影響を及ぼしたり、良いゲームというものの新しい規範を生み出すという可能性があります。

難波氏による発表 では、実際にゲームプレイ鑑賞を分析していきましょう。難波さんによれば、ゲームプレイ鑑賞は四つの要素から構成されています。1.

ゲームプレイの鑑賞 2.

プレイヤーの鑑賞 3.

プレイヤーと鑑賞者の情報の共有(まったく同じ画面を見ている、視点の共有)、4.

鑑賞者とプレイヤーの相互干渉(鑑賞者がプレイヤーにヒントを与えるなど)。ここで面白いのは、ふたつめのプレイヤーの鑑賞について、鑑賞されているのはゲーム内プレイヤーとゲーム外プレイヤーの二つに分けられる、ということです。ゲーム内プレイヤーとは、プレイヤーによって操作されている、ゲーム画面に表示されているアバターです。ゲーム外プレイヤーとは、実況動画などで映されている実際のプレイヤーであったり、あるいはVTuberのように、それ自体がキャラクターであったりします。鑑賞者はアバターとしてのゲーム内プレイヤーから、ゲーム外プレイヤーを「透かし見る」という独特の鑑賞の仕方をしています。

ゲーム内プレイヤーとゲーム外プレイヤーを区分するとなにが嬉しいかというと、ゲームプレイ鑑賞のタイプの違いを、それによってクリアにできるようになるという点があげられます。たとえば、ゲームプレイ鑑賞のなかには、playthrough動画と呼ばれるものがあります。ひとつのゲームプレイを延々鑑賞し続けるというものですが、こうした鑑賞は、ゲーム外プレイヤーの存在が極力排除されています。逆に言うと、そこに存在するのがゲーム内プレイヤーのみであることによって、鑑賞者とプレイヤーの同一化がすすみ、それゆえにplaythrough動画で下手なプレイをされると鑑賞者はイライラしたりする傾向がみられる、とすっきり理解できます。またひたすら短時間でクリアするRTA動画と呼ばれるもののゲームプレイ鑑賞がありますが、RTA動画鑑賞もゲーム内プレイヤーのみが通常鑑賞されるタイプに分類できます。しかしRTAの場合、仮にAIによってプレイされていたら、おそらく興味のほとんどが失われてしまうように思われます。したがって、RTAの場合には、実際に鑑賞されているのはゲーム内プレイヤーを通して透かし見られたゲーム外プレイヤーの行為なのです。逆に、playthrough動画としてみたらイライラするだけの下手なプレイも、作業配信や雑談配信など、ゲーム外プレイヤーが鑑賞対象になっている場合には魅力的になったり、あるいは同じゲーム外プレイヤーがほかのゲームは上手なのに、このゲームだけが下手であることによって興味深いものになったりします。ゲームプレイ鑑賞はこのようにかなり複雑で、さまざまな異なるタイプをもった実践なのですが、そうした豊かさがこの区別によって明確化されます。

このようにして分析してみると、ゲームプレイ鑑賞は、プレイヤーとの独特なコミュニケーションの様式であることがわかります。たとえばVTuber動画であっても、同じVTuberが映画を見ている動画を鑑賞するのと、ゲームをプレイしている動画を鑑賞しているのでは鑑賞の質がまったく異なります。そこで鑑賞されているのは、あくまでそのプレイヤーの行為や選択であり、そうした行為や選択を、プレイヤーと同じ視点から、同じ画面を見ているという同一化を経つつ、鑑賞者はいわばプレイヤーとともに体験しているわけです。そのことによって可能となるような、ある種深いコミュニケーション、他者の理解の実践がゲームプレイ鑑賞であり、その楽しさの源なのではないでしょうか。

ここでいったん休憩を挟み、登壇者どうしの議論に移りました。まずは三木さんへの松永さんの応答です。一点目、複合的な画像に関する統語論が欠けているという指摘ですが、それは確かに欠けていて、自分の理論に足りていない部分であるのは否定できない、と松永さんは答えられました。ただ、こうした複合表現の理論はビデオゲーム固有の問題というより画像一般の問題であり、分析美学のなかでも描写の哲学と呼ばれる分野の研究対象になっています。それゆえに、松永さん自身はビデオゲーム固有の問題の研究に集中し、複合的な画像の理論に関しては描写の哲学の成果を取り入れるというかたちで将来的にやっていきたい、と説明されました。ただ、いまの段階で松永さんは、画像については文に対する語にあたる原始的な要素(「犬」「歩く」のような)をそれほど明確に切り出せず、基本的には犬が歩くことを表現するような、文に対応する単位が存在するだけなのではないかと考えているとのことです。たとえばマリオをあらわす記号は、マリオという対象を属性ぬきで意味しているのではなく、ヒゲが生えている、赤い帽子をかぶっている、という属性を含んだかたちで意味している、ということです。

次に、画面とフィクション的内容の関係は、意味論ではなく意味論の使い方、語用論において扱うべきではないかという指摘ですが、実際にはビデ美でも6章で意味論の使用によるフィクションの表象の説明をしているので、三木さんの指摘自体には完全に同意します、と松永さんは答えられました。そのうえで、なぜ語用論でなく意味論という言い方をしているかというと、それは主にグッドマンの用法、言語哲学者の使い方とは異なる独特な用法に従っているからです。グッドマンはたとえば楽譜などについて意味論という言い方をしており、こうした用語法自体に問題があるかどうかについては、グッドマンの理論を検討する必要があるだろう、とのことでした。

また先行研究との関係ということでいうと、フィクションを意味論、ゲームメカニクスを統語論と呼ぶというゲーム研究があるのですが、松永さんとしてはゲームメカニクスを画面と同一視することに強く反対したいという考えがあるため、対比的に意味論と呼んだという事情もあります。三木さんのお話に、認可画面と不認可画面を区別するものとしての統語論という提案がありましたが、その場合にも、スーパーマリオの壁抜けというバグが不認可画面の例として取り上げられていました。これは画面としておかしいというより、ゲームメカニクスとしておかしいという話になっているように思える、したがってゲームメカニクスを暗黙のうちに統語論と同一視してしまっているのではないか、そしてこの同一視は重大な誤りを含んでいるのではないか。ただ、それは別に認可画面と不認可画面の区別はゲームメカニクス上の区別であるということではなく、気をつけないと両者を混同してしまう、ということです。たとえばパックマンのキルスクリーンというバグのように、画面としては明らかにバグっているが、普通にプレイはできる、すなわちゲームメカニクスからの逸脱はないという状況があるのも確かで、この場合不認可画面はゲームメカニクスではなく、画面に限った特徴づけになっています。

また準因果的情報というアイデアは非常に面白いし説得力があると思うところではあるけれども、一方で画面からゲームメカニクスを推論するというより、画面がゲームメカニクスを直接意味している、画面を通して制作者がゲームメカニクス、ルールを伝えようとしているという状況もよくあります。これは極端な例ですが、最近リリースされた『Baba

Is You』というゲームでは、画面上の要素を移動させることでゲームのルール自体が変わっていきます。このとき、画面はルールを「意味するもの」として機能しているのです。ただ、準因果的情報という要素をオプションとして加えることで、理論の説明能力を高めることができると松永さん自身も感じたそうです。

続いて、難波さんへの松永さんの応答です。全体的なコメントとして、ゲームプレイの鑑賞を複雑な枠組みで定義しなくても、ゲーム以外の行為とのアナロジーでシンプルに説明できるのではないか、と松永さんは述べられました。たとえば、ゲームプレイ鑑賞は単純にライブ演奏を聴くという行為と同じことをしていると言えるのではないでしょうか。ゲームプレイは演奏に比されるものであり、プレイヤー・演奏者とプレイ鑑賞者・聴衆の違いは、作品の例化(ゲームプレイ・演奏)に責任があるかないかという観点から同じように区別できるように思えます。

ゲームプレイ鑑賞の固有性として、プレイヤーの視点を鑑賞者も共有している、という点を難波さんがあげていましたが、実際にはプレイ中はプレイヤーにしかわからないゲームメカニクスがたくさんあるのではないでしょうか。たとえば将棋だと盤面は観客にも見えていますが、プレイヤーが従っている将棋のルールのことはそこからは直接にはわからない。見えているのは盤面「だけ」です。同じようにゲームプレイ鑑賞において共有されているのは画面だけであって、鑑賞されているゲームプレイという行為全体のなかでは、それはごく一部の構成要素に過ぎないのではないでしょうか。

次に、ゲーム内プレイヤーとゲーム外プレイヤーという区別は本当に必要なのかという疑問を松永さんは述べられました。たとえばゲーム内プレイヤーが鑑賞されている例として挙げられているRTAですが、そこで実際に評価されているのはゲーム外プレイヤー、実際にプレイしている人の巧みさなので、「鑑賞」の対象はあくまでゲーム外プレイヤーだというべきではないでしょうか。確かにゲーム外プレイヤーでなくアバターの動きがそれ自体としてかわいいと評価されるような場合もあります。しかしそのような区別が必要であるように見えるこうしたケースは、まさに行為者性のない場合、アバターがゲーム「プレイヤー」でないものとして見られているときなのです。以上、松永さんから難波さんへの応答でした。

ここで会場から質問に登壇者が答えつつ、議論を進めていく時間になりました。最近のフィルカルイベントではお馴染みのサービス、sli.doも用いて集まった会場からの疑問のうち、一番集中したのが、複合的な記号についての理論としての画面の統語論は可能なのかという問題でした。この点に関して松永さん自身の立場は、基本的には描写の哲学にアウトソーシングしていきたいというものです。それは画像における記号の複合という問題自体が、美学的に大変興味深く、一筋縄でいかない一般的な問題だからです。たとえばマリオが土管のうえに乗っている画像は、必ずしもマリオという記号と土管という記号の複合ではなく、マリオが土管に乗っているという全体としてひとつの記号である、したがって後者の性質には前者の記号のもつ性質が必ずしも含まれていないというふうにも考えられるのではないか。あるいは、ゲーム画面における原始記号として我々はマリオやはしごといったものをつい考えてしまうが、時間的に幅のある映像を記号とみなしてよいという考え方をすれば、はしごを登るというときの「登る」にあたる運動を原始記号とみなすことができるのではないか。こうした魅力的なアイデアが次々とこの分野に関しては出てくるわけです。

また、そもそもゲーム画面と言語の類比性がどれくらい成立するかという疑問も検討されました。ゲーム画面ということでドット絵を思い浮かべると基礎的な単位となる記号を取り出しやすく、それゆえに統語論を組みやすいように感じるが、現代の3DCGの画面で考えるとそうでもないのではないか、という興味深い指摘もされました。さらに、我々は記号としての画面を語るときに、「マリオがはしごを登る」のように文に翻訳して、この文の意味として画像の内容を分析しがちだが、記号としての画面とは本来このように言語化されたものではなくて画像であり、したがって画像の内容も言語的なものではないのではないか、その意味でも、そもそもどこまで言語と画面の類比が成り立つのでしょうか。この疑問に対して、松永さんからは、鑑賞者が画面に見出す認知的な内容、知覚できる内容を画面の内容とひとまず捉えることができると考えている、三木さんからは、言語であるとはシンタクスがあるということであり、日本語や英語といった自然言語に翻訳できるかどうかとは無関係である、そう考えると、ビデ美を読む限り、一般に思われている以上にビデオゲームを言語として取り扱うことができるのではないかと考えている、とのお答えがありました。

また、バグについても質問が多く集まりました。不認可画面はすべてのゲームに共通する基準があるのかという質問に対して三木さんは、言語の統語論に類比的に考えると、それはゲーム画面の普遍文法ということになるので、あるとしたら大変興味深いが、個人的にはないように思う、また演出としてバグの画面を使うゲームについて扱いはどうなるのかという質問に対し、それは実際にはバグではなく、統語論と意味論が与えられている認可画面であると答えられました。一方で松永さんからは、バグかそうでないかは最終的に制作者の意図に沿っているかどうかということで判断される、それとは別に、過去のバグ画面の積み重ねから、バグではなく「バグらしくみえるもの」が決まり、それが演出として使用されることがある、とコメントがありました。

また会場からは、友達がゲームをするのをとなりで見ているのが楽しいというのと、ゲームプレイ実況の楽しさにはどういう違いがあるのか、という質問がありました。これに対して難波さんから、実況動画にはコメント機能がついているという違いが大きく、コメント欄によって自分の反応と他人の反応を比べてみたり、盛り上がったりということができる。その点ではライブ鑑賞などと類似性があるので、そうした類似性という点から、友達がゲームをするのをみる場合との違いを特徴づけることができるかもしれないというコメントがありました。また三木さんが、友達が周りで見ながらゲームをする場合には、見ている友達からあれこれ指示されるということがあり、それは一種の共同行為と言えそうなので、行為論的に興味深い側面があるかもしれない、と述べられました。

ゲームプレイ鑑賞をほかのどのような行為と比較するべきかという点については、むかしはゲームをやらないで攻略本だけを見て楽しむという人がいたが、ゲームプレイ鑑賞に比べてそういう実践はどう思うかという質問も投げられました。これに対して、やはりプレイの鑑賞であるかないかという違いは大きいと思うが、攻略本や攻略サイトだけ見るというときには、二次創作的な、ある種の妄想の素材をそこから得てきている感じがする、と難波さん、三木さんからお答えがありました。

最後に司会の加藤さんから登壇者のお三方に、ビデオゲームの美学的研究の意義をどう捉えているか、という質問が出されました。まず松永さんが、基本的には哲学的に様々な事柄が明らかになるという知的探究であればそれでよくて、役に立つ面ももちろんあると思うが役立たせるために行われるものではないと思っている、と話されました。対照的なのが難波さんで、難波さんご自身は作品を鑑賞したり批評したりする際に実際に役に立つものとして美学を捉えているので、純粋に理論的な興味から行われるタイプの美学とうまく連携していきたいとのコメント。司会の加藤さん自身は、ゲームのプレイや視聴の環境が時々刻々と変化していくなかで、美学的研究が未来のゲーム環境を形成するという働きを持ちうるという、難波さんと近い考えをもっていると話されました。最後に三木さんが、ビデオゲームが統語論をもつならば、まだできてから日が浅いものでもあるし、言語において我々が利用している統語論を転用していると考えられる、そうすると、言語とビデオゲームに共通するようなより普遍的な「統語論」をビデオゲーム研究によって明らかにすることができる可能性があるし、それは人間とは何かということを明らかにする探究でもあると思う、とより一般的な観点からビデオゲーム研究の意義を特徴づけられました。

松永さんの著作、三木さんの論文をもとにしたイベントではありましたが、お二人がそれぞれの論旨を大変わかりやすく整理してくれたこともあり、未読の方にとっても敷居の低い、それでいて大変知的刺激に満ちた四時間となりました。今回のイベントでは特に、会場でとりあげられた疑問のほとんど全てに対して、明確で、あたりまえでない答えが与えられていたように思います。議論がかみあっていること、一人では思いつかない意外なアイデアを短時間にたくさん聞かせてもらえること、こうした楽しさはイベントならではと思います。フィルカルでは今後も様々な催しを企画していきたいと思いますので、興味をもたれた方、是非会場まで足をお運びください。

フィルカル編集部 佐藤 暁

イベントの元となった松永氏の 著作『ビデオゲームの美学』はこちらからお買い求めいただけます。

また三木氏による書評論文 「ビデオゲームの統語論と意味論に向けて」 は、フィルカル4(1)でお読みいただけます。

Amazon でご購入いただけます。