新学期を迎え、新しく哲学の勉強を始められた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方々にお勧めしたいのが、 『フィルカル Vol. 5 No. 3』 に掲載され好評を博した、哲学系VTuber桜川ひかりさんのコラム記事「#桜川ひかりに哲学のことをきいてみた 第一回 読書会のすすめ」です。ぜひとも多くの方々に読んでいただきたいので、全文公開いたします!

哲学科では、しばしば学生の間で自発的に「読書会」が開催され、数人で一つの本や論文を一緒に読み進めることがあります。桜川さんの記事では、 読書会とはどのようなもので、そこではどのようなことがなされるのか、そして読書会に参加することにはどのようなメリットがあるのかなどが、非常にわかりやすく解説されています。加えて桜川さんの記事には、読書でしばしば作られる「レジュメ」とよばれるまとめの文章の具体的な作成メソッドが盛りだくさんです。

哲学科に進学された学部生の方をはじめ、これから哲学を学ぼうと思われている全ての方々にお勧めできる記事です。ぜひご一読ください。

なお、桜川さんはYouTubeにて哲学解説動画をいくつもアップされています。ご関心を持たれた方は、桜川さんのYouTubeチャンネルも併せてご覧ください。

https://www.youtube.com/channel/UCOKR8bTtqg_ouUnpOPGM8Yw

オリジナル記事が掲載されている 『フィルカル Vol. 5 No. 3』 も絶賛発売中です。こちらもぜひお手に取って頂ければ!

こんにちは! 桜川ひかりです。今回から、哲学に関するコラム記事を書かせていただくことになりました。第1回にあたる今回のテーマは「読書会」です。

この記事は、哲学に興味があるけれど一人で闇雲に本を読んでいるだけじゃ不安といった方や、哲学書の読書会に参加してはいるけれどいまいちどのようなことをやれば良いか分からないといった方向けに書かれています。アカデミックスキルっぽい話というよりは、私が自分の体験に基づいて「読書会はこういう感じでやるのが良いんじゃないかな」と思ったことをお伝えする文章なので、気楽な感じで読んでいただければと思います。

これからどのようなことをお話しするかをあらかじめ述べておきますね。まず、私が何者で、本連載はどのような企画なのか、手短にご説明します(第1節)。その後、哲学書の読書会とはどのようなものか、読書会にはどんなメリットがあるのかをお話しし(第2節)、読書会には大きく分けて輪読形式とレジュメ形式があることを述べます(第3節)。その上で、特にレジュメ形式に関して、レジュメ作成の際に気をつけた方が良いことについて解説します(第4節)。最後に、それまでのお話をまとめ、読書会との付き合い方について軽くコメントします(第5節)。それでは、さっそく私の自己紹介に移りましょう!

1 桜川ひかりとは何者か、本記事はどのような記事なのか

この節では桜川ひかりについて説明し、本連載の企画趣旨を述べます。そういう話はいいから読書会について早く知りたいという方は、この節を飛ばしても全く困りませんので、第2節へお進みください。

私、桜川ひかりは哲学を研究しているバーチャルYouTuber(略して“VTuber”)です。VTuberについてご存じない方はインターネットで調べていただければと思いますが、私に関してはアニメキャラが自分主演の動画コンテンツを製作してサイトに投稿しているようなものだと思っていただければとりあえずOKです。主なコンテンツとして、哲学のライトな解説動画や、哲学を勉強する上でのアドバイス動画を発信しています1。哲学に興味のある方や哲学を学び始めた方がもう一歩先へ学習を進めやすくするための橋渡しのようなことができれば良いと考えています。

この記事は、そんなVTuberとしての私がツイッター上で募らせていただいたご質問・ご相談に基づいています2。『フィルカル』から記事執筆のお話を伺ったとき、せっかくVTuberの私がやるのだから、視聴者・フォロワーの皆様との双方向性のある企画が良いなと思い、ハッシュタグ「#桜川ひかりに哲学のことをきいてみた」やツイッターのダイレクトメッセージで2020年8月24日から9月24日までの1ヶ月間、記事のテーマを募集しました3。その結果、今回は『フィルカル』ツイッターのダイレクトメッセージ宛に寄せられた次のご質問を軸に記事を執筆することになりました4。

読書会のレジュメを書く際、ひかりちゃんが意識しているポイントはありますか。また、過去に見たレジュメの中で「この書き方はマネしたいな」と思ったものはありますか。理由もあわせて教えてください。

記事全体としては、このご質問への答えを含む形で、哲学書の読書会全般について述べてゆきます(直接の回答は第4節で行われます)。では、読書会とはいったいどんなものなのか、一緒に見ていきましょう!

2 哲学書の読書会とはどのようなものか

哲学書の読書会は、みんなで集まって哲学書を読み、議論するという催しです。読みたい本を決め、「〇〇読書会」と銘打って、週1から月1くらいのペースで集まって同じ本を読みます(最近はオンラインでの開催も多いですね)。読書会で本を1冊読み切るにはふつうかなりの時間がかかるので、丸々1冊ではなくて、この本の第何章といったように、セクションを限定することも多いです。

本はひとりでも読めるのにどうしてわざわざ集まって読むのか、と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。ひとつの答えは、「多くの哲学書は、ひとりで読むより集まって読んだ方が、理解が深まるから」というものです5。読書会がいかにして哲学書の理解に寄与しうるのか、ここでは大きく分けてふたつのポイントを挙げます。

まず、当該の哲学書に詳しい人が読書会メンバーにいる場合です。この場合、読んでいる本がどのような議論上・哲学史上の文脈に置かれているのかといった、本に直接書かれていない情報を教えてもらえたり、一読して分かりにくい箇所を解説してもらえたりします。古典的な哲学書に関しては特に、現代の私たちと共有されていない文脈や前提が膨大になってくるので、このように詳しい人に教えてもらうことが重要になります。また、現代の哲学書で「前提知識は要求しない」と謳う本にしても、やはり見通しをもっている人からの解説があると分かりやすくなるものです6。

他方で、詳しい人が常に読書会メンバーにいるとは限りません。しかしその場合でも、複数人で哲学書を読むこと自体にメリットがあります。まず、みんなで読むと、読んだ内容を自分がどのように理解しているか、言葉にする必要が出てきます。これは一人で読んでいるときには怠りがちなことです。さらに、そのようにして言葉にした自分の理解の内容がそもそも伝わるのか、伝わったところで、正しい理解とみなされるのかについて、人の目からのチェックを受けられます。このように、「哲学書を読んで理解したことを正確な仕方で言葉にする」という、哲学書の読解において非常に重要な実践を行う機会が頻繁に与えられることが複数人で読むこと自体のメリットとして挙げられます。また、やはり他の人は自分とは異なる点について疑問に思ったり、引っかかったりするもので、ひとりで読んでいるときには出てこないような論点が出てきうるというのも読書会の良いところです。

このように、読書会には様々なメリットがありますが、逆に、哲学書を読むことに慣れていない方がひとりで哲学書を読み続けることには、多くの場合危険が伴います。「哲学には決まった答えなどないので、哲学書はひとりで好きな風に読んでよい」というイメージがあるかもしれませんが、これは違います。哲学書には明確な誤読というものがあり、こうした誤読を避けつつ正確な読み筋をつけるには、特別な訓練が必要です7。そうした訓練を経ないうちから独力で哲学書を読もうとすると、誤った理解が蓄積されたり、理解していないことを理解したと思い込んだりするといった、良くない結果に繋がることが多いです。「哲学はひとりで孤独に考え抜くものだ」というステレオタイプもあるとは思いますが、読書会などの形で仲間に頼ることはむしろ非常に重要です。これは初学者だけでなく、程度の差はあれ、プロの研究者に関しても当て嵌まることだと思います。

というわけで、本記事は哲学書を読むにあたって読書会の開催を推奨するものですが8、これだけの説明だと、読書会においてどのようなことが行われるのか、まだ具体的にイメージできないと思います。そこで、次節では輪読形式とレジュメ形式というそれぞれの形式において、読書会がどのように進められるかを解説します。

3 読書会においては何が行われるか

― 輪読形式とレジュメ形式

哲学書の読書会には大きく分けて輪読形式とレジュメ形式があります9。大雑把に言って、前者の方がじっくり読めて担当者の負担が少なく、後者は速く読めますが担当者の負担は大きくなります。個人的には古典的なテクストに関しては輪読形式が、現代的で整理されたテクストに関してはレジュメ形式が適していると思っています。以下、それぞれの形式においてどのようなことを行うのか、順に説明していきます。

輪読形式では、(1)哲学書を段落などのまとまりごとに読み上げ、(2)そこで述べられた内容をまとめ、(3)議論するということを繰り返します。まず、(1)に関しては、外国語のテクストの場合は担当者がその段落を音読したのちに口頭で訳してゆきます10。輪読形式において担当者が最低限行うことは、この翻訳をスムーズに行えるように講読箇所に関する語学的な予習をしっかりとやってくることです11 12。テクストが日本語の場合はこの翻訳作業がスキップされますが(したがって、担当者を決める必要はほとんどありません)、一応当該段落の日本語での音読は行うことが多いです13。

次に、(2)についてご説明します。大抵はその段落を訳した人や読み上げた人が、その段落で述べられたことを自分の言葉でまとめていきます14。この際、「だいたいこういうことを言っている」というレベルで満足するのではなく、ひとつひとつの文に関して「つまりこういうことを述べている」という解説を逐一つけていくということが重要です。必要があれば、述べられていることに関する具体例を自分で挙げてみてもよいでしょう15。

最後に(3)です。ここではまず、段落の議論の論理的な構造を確認したあとで(この段階で揉めることも多いです)、段落で述べられていることに関する疑問点などを提起し、話し合ってゆきます。ここでは担当者がイニシアティヴをとるというよりは、全員が議論に参加します。このことによって、(2)の段階では大雑把にしかなされていなかった段落の理解がより洗練され、また、ある程度段落の理解が固まった後では、段落の議論が上手くいっているかどうかの評価がなされたりします。全員が「ある程度論点が出尽くした」とか「これ以上考えても前に進まなそうだ」と思うようになったら、次の段落に進み、(1)からの流れを繰り返します。

このように、輪読形式ではテクストをかなり細かく読んでゆくことになるので、進みは遅いですが、テクストへの理解はかなり深まります。また、外国語のテクストを取り上げる際には語学的な訓練にもなります。こうした特徴から、個人的には古典的テクストは輪読形式で読むのが良いと考えています。実際、上で述べたような作業は、大学や大学院のゼミにおいて、古典読解の「演習」の名のもとで行われていることにかなり近いものです。

次に、レジュメ形式です。レジュメ形式では、輪読形式における(1)の過程が省略され、代わりに担当者が「レジュメ」と呼ばれるまとめの文章を作成して、それを読み合わせることで(2)までの作業の代わりとします。レジュメで最低限行われるべきことは講読箇所の内容の要約で、加えて疑問点の指摘や論点の提出もレジュメの中で行われる場合があります。その後の議論に関しては輪読形式の(3)とほとんど同様に行います。

レジュメにはそれなりの完成度も求められるので、その作成作業は結構大変で、輪読形式に比べてレジュメ形式の方が担当者の負担は大きいと言えるでしょう。他方でその甲斐あって、レジュメ形式では輪読形式よりもサクサク進むことができます。テクストの一語一句を吟味するというよりは、議論ベースでの理解がメインになるので、既にある程度整理された現代的な文献について、それなりのページ数を一気に読んでしまいたいという場合に適している形式だと個人的には思います。

最後に、どちらの形式においても、読書会の記録をつける場合があります。この場合、訳読やレジュメ作成の担当者とは別に記録者を立てて、その回でどのような議論がなされたか、まとめの文章を作成してもらうなどします。ただ、これはかなり手間なので、読書会というカジュアルな会ではやらないことも多いというのが私の印象です16。ビデオ会議ツールには録画機能を有するものもあるので、オンライン読書会では会の録画や録音を残すというのもありかもしれません。

以上、読書会で行われることについて、輪読形式とレジュメ形式に分けて説明してきました。ここでレジュメ作成に関しては、どのように書くのが良いのか、まだ分からないことが多いと思います。そこで、次節では読書会においてレジュメを切る際に注意した方が良いことについて17、あくまで私の体験ベースで、少しだけアドバイスを書いていきたいと思います。

4 レジュメを切るときに気をつけた方が良いこと

この節では、第1節でご紹介したご質問にお答えします。ご質問は、読書会のレジュメを切るときに私が気をつけていることや、他の方のレジュメの書き方で真似したいと思ったものは何か、というものでした。私が普段気をつけていることは他の方のレジュメの書き方から学んだことでもあるので、以下、レジュメを切るときに何に気をつけた方が良いと私が考えているかについて述べるということで、回答に代えさせていただきます。

一口にレジュメと言っても、想定される使われ方によって、どのようなものを作成すべきかは異なってきます。口頭での補いを前提した簡単なもの、読むだけである程度理解できるようなもの、アーカイヴされることが想定された手の込んだものなど、どれくらい作り込むべきかは場合によって異なります。

この節では、上に述べた中では真ん中くらいの作り込みのもの、読むだけである程度理解できるけれどある程度インフォーマルでもあるようなものについて述べます。ただ、どのようなレジュメを作るときにもそれなりに心がけておくべきことを指摘することにはなるでしょう。

それでは、レジュメ作成時に気をつけた方が良い点について見ていきましょう。今回は以下の4つの点について、注意すべきことをそれぞれ述べようと思います。(α)レジュメに載せる情報に関すること。(β)講読箇所の要約の仕方に関すること。(γ)講読箇所の要約とレジュメ作成者によるコメントの分離に関すること。(δ)文献の参照に関すること。

まず(α)です。読書会のレジュメは仲間内でしか使わないインフォーマルなものなので、レポートや論文ほど書き方に制約があるわけではありませんが、レジュメとしての利便性を考えて「こういう情報は載せた方が良い」というのはあります。読書会のレジュメは、ある特定のテクストについてまとめたものであり、さらに読書会という場で1回限り使われるという、とてもハイコンテクストな文書です。そのため、どの会でいつ使われたものなのか、どのテクストのどの箇所をまとめたものなのかといった情報を書いておかないと、その回に欠席した人が読んだり、だいぶ時間が経ってから誰かが読んだりしたときに、何について述べている文書なのかさっぱり分からなくなってしまいます。したがって、読書会の名前・そのレジュメが使われた日付・レジュメ作成者・まとめたテクストの書誌情報と講読箇所の情報は明記した方が親切です。また、テクストにおける段落ごとの要約をレジュメに書く場合は、何ページの第何段落をまとめたのかをしっかりと書いておくと良いでしょう。加えて、議論するときに「〇〇ページの下の方に書いてあることは~」などと言えるとやりやすいので、レジュメ自体にもページ番号を振りましょう。

次に(β)です。段落ごとの要約に際しては、その段落の内容が大まかにつかめるような見出しを書いておくのが望ましいです。そうすることで、議論の大きな流れが追いやすくなります。また、個々の段落の要約においては、要約する段落の構造をなるべく拾うような書き方が望ましいです。段落は通常、単に主張が並べてあるのではなく、ある主張に対してそれを支える根拠があったり、主張を説明する具体例があったりと、それぞれの記述がグループ化された上で階層的に構造化されています。そうした構造を要約に反映させるには箇条書きがオススメです。箇条書きのレベルを変えることで、それぞれの記述をグループ化したり、段落のもっている階層構造を表現したりできます。いまいちピンとこないという方は、後に具体例を出しますのでそこで確認しましょう。

続いて(γ)についてですが、ここでのアドバイスは「テクストで言われていることとレジュメ作成者のコメントをきちんと分けて書こう」というものです。レジュメに書かれていることがテクストの要約なのか担当者のコメントなのかが分からないと非常に読みにくい文書になってしまいます。これらを分離するには、本文には要約のみを書いてコメントは注に回すとか、要約とコメントで節を分けるとか、いくつかのやり方があります。

最後に(δ)です。レジュメはインフォーマルな文書と述べましたが、文献の参照はある程度しっかりやりましょう。レポートや論文のように、参照のスタイルが決まっているわけではありませんが、最低限、レジュメを読んだ他の人が参照文献をきちんと探せるだけの情報は書いておきましょう。レジュメで文献に言及する目的のひとつは、他の人がその文献にアクセスできるようにすることだからです。書籍なら、著者名・書名・出版社名・出版年の情報を、雑誌掲載論文なら、著者名・論文名・雑誌名と巻数と号数・出版年・雑誌の何ページから何ページにかけて載っているかなどの情報を書く必要があります。これだけの情報を載せるとなると、「論文の書き方」本を読んで、フォーマルな仕方で参照することを覚えてしまっても良いかもしれませんね。

以上、レジュメ作成時に気をつけた方が良いことを列挙してきましたが、具体例があった方が分かりやすいですよね。以下ではカントによる有名な古典『純粋理性批判』(以下、『批判』)の読書会を想定して、レジュメの一部を実際に作ってみます18。まず、レジュメでまとめる箇所を以下に引用しておきます。『批判』第1版の序文、はじめのはじめの部分です。なお、これは例として挙げているだけなので、カントの文章をここでちゃんと理解する必要はありません。

人間の理性は、それが成すある種の認識において、特別な運命をもっている。それは、拒否することのできないいくつかの問いに悩まされるという運命である。こうした問いが拒否できないのは、それらが理性自らの本性によって理性に課せられているからだ。他方で、理性はこれらの問いに答えることもできない。これらの問いは人間の理性のあらゆる能力を超えているからだ。

AⅦ–Ⅷ21

理性がこうした困惑に陥るのは、理性の責任ではない。経験の道行きにおいてはそれを使うことが不可避であり、同時に、使ってよいと経験によって十分に保証された諸原則から、理性は出発する。これらの諸原則とともに、理性は一層高く、より遠く離れた諸条件へと昇ってゆく(これも理性の本性からして避けられないことであるが)。しかし、問いは全く終わらないので、このようなやり方では、自らの仕事がいつまで経っても未完のままに留まらざるをえないことに理性は気づく。それゆえ、経験におけるあらゆる可能な使用を越えており、それでも普通の常識的な人間理性ですらそれについて同意するほどには疑いの少ないように見えるような諸原則へと、逃げ場を求めざるをえないと理性は見てとる。だが、このことによって理性は曖昧さと矛盾のうちへと転落するのだ。たしかに、こうした曖昧さや矛盾から、どこか隠れた間違いが根底に潜んでいるに違いないと理性は推定することができる。しかし、理性はそうした間違いを発見することができない。なぜなら、理性が利用している諸原則は、あらゆる経験の限界を越え出ているため、経験によるいかなる試金石ももはや認めることがないからだ。こうした果てしない闘争が繰り広げられる戦場は、ところで形而上学と呼ばれる19 20。

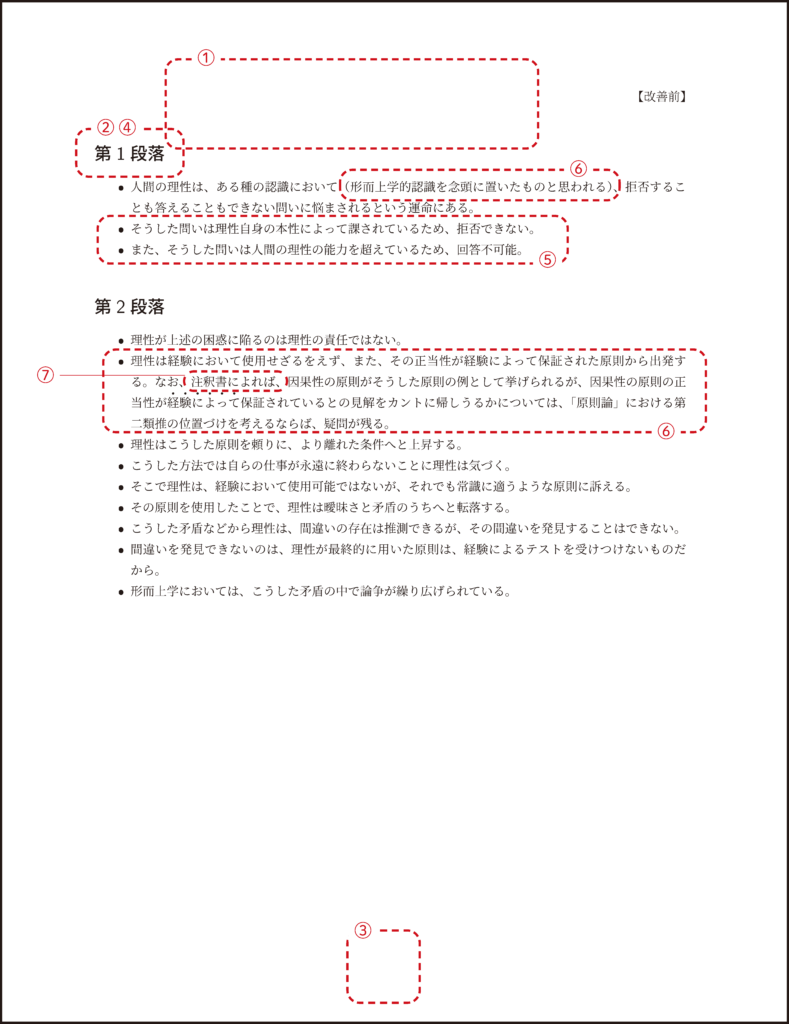

まず、改善の余地がたくさんあるレジュメの例をお見せします。

皆さんはこのレジュメのどういうところを直した方が良いと思いますか? 私としてはまず、このレジュメがどういう文書なのかに関する情報が載っていないのが気になります(①)。上で述べたように、読書会名・日付・担当者名・取り上げたテクストの書誌情報・講読箇所などは書いておいた方が良いでしょう。また、ざっくりと「第1段落」のように書いていますが、何ページの第1段落なのかまで書いた方が良いでしょう(②)。あと、今回は紙幅の都合上1ページだけのレジュメなので必要性が感じにくいですが、レジュメにページ番号を振るのは癖のようにしておいた方が良いですね(③)。

次に、要約に関しては段落ごとにタイトルをつけた方が分かりやすそうです(④)。また、箇条書きを使っている割にはそれぞれの項目がずっと平坦な形で並べられているのも改善できそうですね。たとえば第1段落の下ふたつの項目は、ひとつ目の項目に従属しているような書き方にしてみても良いかもしれません(⑤)。

まだまだあります。第1段落のひとつ目の項目における、丸括弧の中の「形而上学的認識を念頭に置いたものと思われる」という文言はレジュメ作成者のコメントのようですが、これだと要約の記述と混ざって分かりにくいです(⑥)。こうしたコメントは注にでも回した方が良いでしょう。第2段落のふたつ目の項目もそうですね(⑥)。また、同じ箇所では「注釈書」への言及がありますが、これはどの文献のことでしょうか? せっかく言及するなら、書誌情報を載せてほしいですね(⑦)。

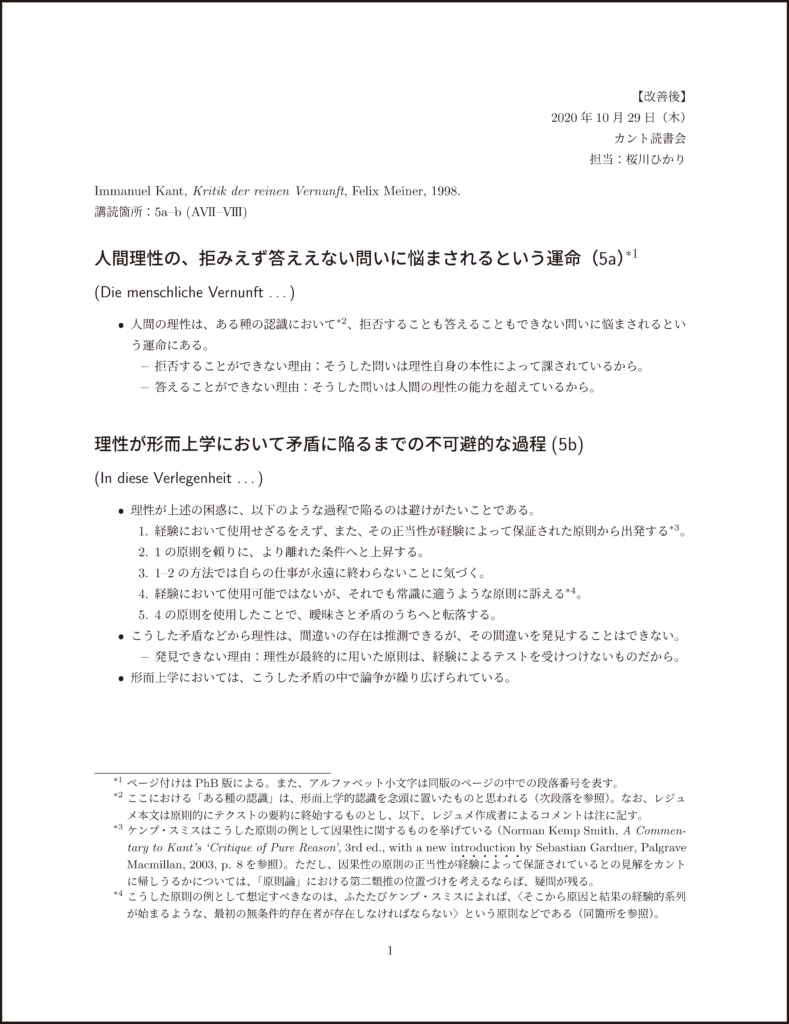

さて、色々ダメ出ししてきましたが、指摘した点を改善したものがこちらになります。

それぞれのポイントについて、より分かりやすいレジュメになっているかどうか、見比べてみてください。こちらのレジュメにもまだまだ改善点はあるでしょうけれど、前の物に比べればだいぶ使いやすくなった気がしますね。

以上、レジュメ作成において気をつけた方が良いことについて述べてきましたが、他にも注意すべき点は色々ありそうです。大事なのは、レジュメが読書会を円滑に進めてゆくための道具だということです。レジュメは自分以外のメンバーが色々な場面で、読書会で読んでいるテクストを効率良く理解するために使うものです。そうしたレジュメの使用者の観点から、どのようなレジュメだったら使いやすいかを考えてゆけば、より良いレジュメを作るための工夫についても考えやすくなるのではないでしょうか。

5 まとめ―楽しい読書会ライフのために

今回の記事では哲学書の読書会がどのようなものかご紹介し、そのメリットや具体的な進め方についてご説明しました。哲学書は多くの場合、ひとりで読むより複数人で読んだ方が収穫があるため、読書会への参加はとてもオススメできることです。そんな読書会には、テクストそのものをしっかり読み合わせていく輪読形式と、担当者がテクストの内容をまとめたレジュメを切るレジュメ形式がありました。それぞれの形式において気をつけた方が良いことは色々ありますが、特にレジュメ形式においては、レジュメという文書のハイコンテクストな性格を考慮しつつ、読書会を円滑に進めるための道具としてユーザー・フレンドリーなものの作成を心がけると良いと述べられました。

読書会の使い方としては、自分の関心にぴったり当てはまる本を読んでもいいし、逆にあまり興味が無くて読書会でもやらないと読まないといった本を読んでもいいでしょう。各読書会へのアクセスはどうしても個人的な交友関係に依存してしまいますが、最近ではオンライン読書会も増えているため、ツイッター等で主催者にコンタクトをとって、場所や既存の交友関係とは比較的独立に読書会へと参加することもできるかもしれません。読みたい本の読書会が見つからないときは、いっそ自ら主宰してしまうのもアリですね。みなさまが楽しい読書会ライフを送られることを願います。

それなりに長い文章でしたが、ここまでお読みくださり、ありがとうございました! この連載では、今回のように、「哲学をもう少し本格的に勉強してみたい!」といった方向けの情報発信をしていこうと考えています。それではまた次回の記事でお会いしましょう! ばいばーい。

桜川ひかり

哲学を研究しているバーチャルYouTuber(VTuber)。2020年5月から動画配信サイトYouTubeにて活動中。初期はゲーム実況や雑談配信を行っていたが、最近は哲学を学ぶ上でのワンポイントアドバイス動画を主にアップしている。専門はカント哲学。